Искусственный интеллект

Литература

В 1960-х годах Стив Кук, Ричард Карп и другие учёные разработали теорию NP-полных задач, которые в теории решаемы, но время, необходимое на решение таких задач зависит от сложности задачи экспоненциально. При этом люди способны решать подобные задачи зачастую за гораздо меньшее время [1] . К началу 1970-х годов наука об искусственном интеллекте признала приоритет программирования систем над построением их материальной части в деле создания ИИ [6] . Примерно в это же время, начался резкий вал критики в отношении идей создания искусственного интеллекта, вылившийся в сокращение финансирования. В первую очередь это было связано с небольшими вычислительными мощностями существовавших тогда компьютеров, не позволявшими запустить сложную многоуровневую программу, из-за чего все практические образцы ИИ оставались на уровне «игрушек» (наибольшего успеха достигли программы для игры в шахматы).

Большие перспективы у применения искусственного интеллекта в робототехнике, так как это позволит в конечном итоге получить не только мыслящую и планирующую действия машину, но и выполняющую их. В конечном итоге это, в числе прочего, может наградить человечество машиной, сопоставимой по всем возможностям с человеком или даже превосходящей его [10] . Исследуются возможности искусственного интеллекта и в военной робототехнике [11] .

Для Джона Мак-Карти и Марвина Мински, как и для прочих организаторов летнего семинара в Дартмут-колледже, ИИ изначально представлял собой область науки, занимающейся компьютерным моделированием различных способностей интеллекта, идет ли речь об интеллекте человеческом, животном, растительном, социальном или филогенетическом. В основе этой научной дисциплины лежит предположение о том, что все когнитивные функции, как то обучение, мышление, расчет, восприятие, память, даже научное открытие или художественное творчество, могут быть описаны с точностью, дающей возможность запрограммировать компьютер на их воспроизведение. На протяжении более чем шестидесяти лет существования ИИ не появилось ничего, что позволило бы неоспоримо доказать либо опровергнуть гипотезу, которая продолжает оставаться открытой и побуждает ученых к новым изобретениям.

Искусственный интеллект может применяться как в качестве партнёра в играх (например, шахматах), так и в более серьёзных задачах. Например, с 1990-х годов ИИ используется для распознания речи, что повышает удобство различных сервисов. Способен искусственный интеллект и распознавать живую речь, для чего недостаточно просто распознавать отдельные слова. Ещё один вариант использования — компьютерное зрение. Мир, в котором мы находимся имеет три измерения, в то время как устройства ввода визуальной информации, что у человека, что у машины, воспринимают только двухмерную картинку. Задача ИИ в данном случае — обработать имеющееся изображение для распознания объектов на нём. Также ИИ используются для так называемых «экспертных систем» — систем анализа данных в определённой сфере знаний или деятельности, действующей эффективнее, чем человек за счёт высокой скорости обработки [3] [7] [8] .

ИИ подразумевает не только рациональный анализ и воспроизведение при помощи компьютеров большинства аспектов интеллекта – может быть, лишь за исключением юмора. Машины значительно превышают наши когнитивные способности в большинстве областей, что заставляет нас опасаться некоторых этических рисков. Это риски трех видов: дефицит работы, которая вместо людей будет выполняться машинами; последствия для независимости человека и, в частности, для его свободы и безопасности; опасения, что более «умные» машины будут доминировать над людьми и станут причиной гибели человечества.

Тогда же, в конце 1940-х годов, была впервые выдвинута идея машинного обучения. Согласно им, необходимо сделать программу, которая обладает базовым набором знаний и возможностью усваивать информацию, что позволит делать только «оболочку», которая будет самостоятельно достраивать себя до полноценного ИИ [1] .

Применение

Самообучающиеся интеллектуальные системы широко применяются практически во всех сферах, особенно в промышленности, банковском деле, страховании, здравоохранении и обороне. Многие рутинные процессы теперь можно будет автоматизировать, что преобразит наши профессии и, в конечном итоге, устранит некоторые из них.

Главное отличие искусственного интеллекта от других программ в отсутствии чётко заданного алгоритма решении задачи [3] . Согласно одной из распространённых версий, есть необходимый набор свойств для программы, чтобы считаться искусственным интеллектом. Исследователи уточняют, что список может быть неполным, так как какие-то из свойств интеллекта ещё не открыты или достаточно не изучены. Список выглядит так [4] :

Одна из наиболее осуществимых систем применения ИИ — эвристика, то есть сортировка информации по категориям, используя имеющиеся данные. Пример такой деятельности — анализ контрагентов при банковских операциях [7] . Ещё одна сфера, в которой искусственный интеллект необходим — самоорганизующиеся системы, то есть компьютерные системы, способные изменять себя согласно заданным параметрам, условиям окружающей среды или необходимым к выполнению задачам [9] .

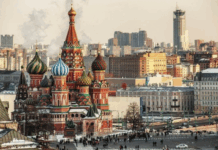

Искусственный интеллект (ИИ) – это отрасль науки, официально увидевшая свет в 1956 году на летнем семинаре в Дартмут-колледже (Хановер, США), который организовали четверо американских ученых: Джон Мак-Карти, Марвин Мински, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон. С тех пор термин «искусственный интеллект», придуманный, вероятнее всего, с целью привлечения всеобщего внимания, стал настолько популярен, что сегодня вряд ли можно встретить человека, который никогда его не слышал. С течением времени этот раздел информатики развивался все больше, а интеллектуальные технологии в последние шестьдесят лет сыграли важную роль в изменении облика мира.

Несмотря на то, что в самой идее искусственного интеллекта исследователи ориентируются на интеллект человека, симуляция оного на компьютере — не есть цель большей части проектов. Используемый для оценки человеческого интеллекта коэффициент (IQ) не применим для оценки машинных систем, по причине того, что он завязан на интеллектуальное развитие ребёнка и если на взрослых людей эту шкалу можно экстраполировать, то высокие результаты искусственного интеллекта в тесте на IQ не будут означать высокого интеллекта системы. При этом, некоторые из задач, используемых в этих тестах всё же помогают изучать эффективность конкретного искусственного интеллекта. Также, в то время как интеллект всех людей основывается на примерно одинаковых механизмах и развивается приблизительно по одному пути, в машинном интеллекте дело может обстоять с точностью до наоборот: при наличии превосходящих человеческие возможности вычислительных мощностей он основывается на тех принципах и цепочках, которые заложены в него разработчиком, а потому в каждой системе могут, с одной стороны, присутствовать интеллектуальные функции, развиваемые человеком только с подросткового возраста, а с другой — отсутствовать какие-то механизмы, присущие маленьким детям. Осложняется это тем, что природа человеческого интеллекта до сих пор изучена не до конца [1] [2] .

Однако популярность термина «искусственный интеллект» во многом объясняется его ошибочным толкованием – в частности, когда им обозначают некую искусственную сущность, наделенную разумом, которая якобы в состоянии конкурировать с людьми. Эта мысль из области древних легенд и преданий, звучащая как миф о Големе, с недавних пор реанимируется такими нашими современниками, как британский физик Стивен Хокинг (1942-2018 гг.), американский предприниматель Илон Маск и американский инженер Рэй Курцвейл, а также сторонниками создания так называемого сильного или общего ИИ. Не будем, впрочем, говорить о данном понимании этого термина, ибо оно скорее представляет собой появившийся под влиянием научной фантастики продукт богатого воображения, а не осязаемую научную реальность, подтвержденную опытами и эмпирическими наблюдениями.

Первые попытки теоретического проектирования мыслящих машин были предприняты после Второй Мировой войны сразу несколькими исследователями независимо друг от друга. В 1947 году Алан Тьюринг прочитал первую лекцию об искусственном интеллекте, в которой, вероятнее всего, первым постулировал, что построение оного будет с большей вероятностью заключаться в написании компьютерной программы, чем в проектировании вычислительной машины. Тремя годами позже он выпустил статью «Счётные машины и интеллект» (англ. Computing Machinery and Intelligence ), в которой обсудил вопросы оценки интеллектуальности машины и предложил критерий, по которому машина может считаться интеллектуальной, если она может убедительно представиться человеком информированному наблюдателю. Это было названо по имени создателя, «Тестом Тьюринга». При этом, в дальнейшем неоднократно проводились слепые тесты Тьюринга, которые показали, что большинство людей готовы признать человеком довольно глупую программу [1] .

Искусственный интеллект (ИИ, англ. artificial intelligence, AI ) — свойство искусственных вычислительно-интеллектуальных систем выполнять задачи, традиционно считающиеся прерогативой человека, в первую очередь творческого характера, а также наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Не следует путать искусственный интеллект с искусственным сознанием. Искусственные интеллекты, существующие на настоящий момент — весьма узкоспециализированные и чаще всего некомпетентны за пределами своей основной задачи.