Робот написал статью. Как муки его творчества оценили эксперты-люди

Мы сами его придумали и начали бояться

У машины нет и не может быть эмоций. Модель можно научить распознавать эмоции человека, изменения высоты тона голоса, мимику, жесты, а также частоту пульса, температуру, расширение зрачков и так далее. То есть мы просто обучаем программу на большой выборке, какие параметры будут соответствовать какой человеческой эмоции. Также можно научить машину генерировать определенные звуки и выражения, которые будут восприниматься человеком как проявление тех или иных эмоций. Но не более.

Ведутся ли разработки в области соединения этического подхода и, условно говоря, эмпатии, вернее, возможностей учета машиной так называемого «человеческого фактора»? Ну, например, когда машина диагностирует онкологическое заболевание и рекомендует пациенту сложную операцию, не учитывая какие-то специфические обстоятельства, связанные с возможным стрессом пациента от самой информации.

Должен признать, что тут есть некоторая путаница понятий. Когда мы говорим «интеллект», мы, действительно, думаем о когнитивной сфере. Но «искусственный интеллект» – это в некотором смысле маркетинговый ход. Искусственный интеллект на самом деле сегодня – процессы машинного обучения на основе статистики. Они быстро развиваются, радуют своими достижениями, но они не моделируют когнитивную функцию.

О творчестве, свободе, сложностях и перспективах разработки искусственного интеллекта рассказывает профессор, директор Института компьютерных наук и технологий, заведующий научно-исследовательской лабораторией нейросетевых технологий и искусственного интеллекта СПбПУ, доктор технических наук Лев Владимирович Уткин.

— Технологии искусственного интеллекта действительно вплотную подошли к тому, что, кажется, еще чуть-чуть, и они заменят любую из наших когнитивных функций, в том числе и творчество. Текст о книгах и библиотеках написан на уровне весьма средних журналистских возможностей. Хотя сегодня ИИ уже способен создавать произведения уровня Александры Марининой и даже Джоан Роулинг. Если поставить нейросети задачу, то это будут романы с довольно захватывающим сюжетом. В соцсетях давно полно текстов, сгенерированных ИИ. И очень часто не отличишь, продукт ли это творчества человека или технологий. Хотя искусственный интеллект может писать далеко не все тексты. Например, в научной публицистике его возможности пока ограничены. При этом многих людей страшит развитие нейросетей. Мы боимся машинного интеллекта. Мне это напоминает первый показ синематографа. Помните кадры, когда показали подъезжающий поезд, и зрители в страхе выбегали из зала? Им казалось, что поезд несется прямо на них. Сегодня происходит что-то подобное. Мы стали заложниками терминов, наделив технологии человеческими свойствами. Сами придумали название «искусственный интеллект» и сами же начали его бояться. Использовали бы, например, термин «машинное обучение», и не было бы нам так страшно.

С этим как раз связано наиболее актуальное направление в разработке машинного обучения – объяснительный искусственный интеллект. Это модели, которые позволяют объяснять решения. Не просто выдать диагноз, но объяснить, почему и по каким признакам он поставлен. Если говорить о медицине, для врача важно получить именно объяснение диагноза, машина оказывает врачу помощь в исследовании, например в обработке рентгеновских снимков, мониторинге множества показателей жизнедеятельности и так далее. А решение и диагноз – сфера ответственности человека, врача.

Но, как минимум, уже пытаются моделировать эмпатию, эмоциональный интеллект? Сегодня искусственный интеллект умеет распознавать жесты и выражение лица, интонацию, переводить язык китов и дельфинов, даже дописывать симфонии Баха на основе анализа его творчества. Казалось бы, это движение в сторону творческой составляющей человеческой деятельности. Каковы перспективы в области эмоционального искусственного интеллекта?

Мы, конечно, не знаем, как будет развиваться искусственный интеллект. Точно не заменит физический труд. И, скорее всего, он не заменит творческие процессы. Сегодня искусственный интеллект – это статистика. И у машины точно нет того, что есть у человека, – интуиции. Мы пока совсем не знаем, как работает человеческая интуиция. А пока не знаем, не сможем и смоделировать. Там, где нужна интуиция – в исследованиях, науке, искусстве, в человеческой коммуникации, в любом творчестве, – нет возможностей и для искусственного интеллекта.

Робот — как ленивый журналист

А проблемы, связанные с правами человека? Например, система «Окулус», которая обучена делать выводы о чертах характера человека на основании анализа его поисковых запросов в Интернете, – насколько этична подобная тотальная слежка, которую делает возможной именно искусственный интеллект?

На самом деле речь идет о процессах внутри машины, это просто технический термин и любые аналогии тут неуместны. Например, лежит пациент в больнице под кучей мониторов, которые отслеживают его пульс, давление, температуру и другие показатели. И вот температура пациента повышается, а пульс, наоборот, замедляется. Это процесс нетипичный, аномальный с точки зрения человеческого тела. Машина обнаруживает нечто новое, неизвестное ей – и это аномальный машинный процесс. Мы можем обучить машину нормативным процессам. А то, что выходит за пределы нормы, она распознает как нечто неизвестное. В этом случае машина должна выдать сигнал аномального процесса и сообщить о нем человеку. Объяснительный искусственный интеллект может даже найти причину аномального состояния – это одна из задач, над которыми ведется работа.

Первого робота звали Radiomensch Occultus (более известен как Barbarossa). Газетные заметки начала ХХ века называли «Барбароссу» заводным человеком, который умеет петь, свистеть и смеяться. Некоторые утверждали, что робот умеет ходить и почти не отличается от живого человека. Технология, позволившая создать такое чудо техники, осталась нераскрытой. Вероятно, все это было разновидностью газетной утки. Хотя. Фото: Соцсети

В вашей лаборатории одно из направлений называется «аномальное поведение машинных процессов». Насколько эти машинные процессы соответствуют процессам человеческого аномального поведения? В фильмах нам показывают различных сошедших с ума роботов, которые ведут себя вполне как люди-психопаты. Но это человеческие фантазии, а как на самом деле?

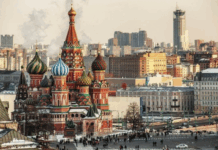

Любовь Шаповалова, редактор сетевого издания «Уральский рабочий»: — Что с господина ИИ взять — он же плоть от плоти нашей журналистской братии, штампующей подобные тексты, не утруждающей себя поисками самого точного, а главное, живого слова. Все газетные клише — «ежегодный рост масштабов», «активности для молодежи и детей», «ведет активную работу» и т. д. — в релизе присутствуют. А вот действительно важной и потенциально интересной для читателя информации в тексте нет. Добросовестно пересчитав число упоминаний в СМИ о заведующей библиотекой Олесе Полуниной, ИИ так и не объяснил, чем же она так прославилась. Может, ее вселенская слава вовсе и не связана с профессией, а, скажем, библиотекарь готовится к полету в космос? Впрочем, выяснить подробности — это уже дело журналистов, для которых, собственно, и сочинялся релиз. Автор И.И. Пушкин самым добросовестным образом извлек из недр интернета то, что было написано на тему книжной ярмарки, связно изложил, и это, похоже, все, на что он способен. Как справочное пособие такой «продукт» годится, а для полноценной заметки с ним придется поработать — и не только стилистически. Иначе прошедшие по Красной площади «боевые библиотекари» уведут в такие дебри, из которых и пушкинский королевич Елисей обратную дорогу не найдет.

Мы открыли программу для магистров два года назад. Могу сказать, что я доволен тем, как работает эта программа, хотя и трудности есть. Конкурс к нам большой, и это свидетельствует об интересе к проблеме искусственного интеллекта у молодежи. Многие студенты участвуют в реальных проектах, один из плюсов программы – практическое обучение. Есть и дисциплины, например, «Философия искусственного интеллекта», которые изучают общественно значимые проблемы. Мы вообще стараемся дать разносторонние знания. Я включил в программу изучение направления, связанного с экспертными системами в разработке искусственного интеллекта, этого предмета нет почти нигде больше. Но я считаю, что это необходимо, потому что, с моей точки зрения, будущее за комбинированным дедуктивно-индуктивным подходом. У человека есть априорные знания, и машина должна иметь некие априорные установки, с которыми она будет соотносить свои статистические данные.

Второй период, вторая волна началась в 70-80-е годы, когда стали разрабатывать противоположный, статистический подход. Это были разработки в сфере машинного обучения, индуктивный подход от частного к общему, от примеров к зависимостям. Как ребенок изучает мир, например, ему показывают листы клена и дуба и объясняют их отличия и сходство: и то и другое – лист, но вот это – клен, а это дуб, и вот такие различия. И ребенок учится узнавать и распознавать листочки. Так и машину стали обучать распознавать частности и выводить из них закономерности. Это была идея нейронных сетей. Ведь что такое нейрон? Это очень узкоспециализированная клетка, аддитивный классификатор, который проводит электрическое возбуждение и химически взаимодействует с другими нейронами, принимая извне, обрабатывая, проводя, храня и выводя наружу информацию. Разрабатывая искусственный интеллект, хотели сделать аналог нейронов головного мозга. Аналога не получилось, но то, что сделали, назвали нейронными сетями, потому что они тоже способны проводить и классифицировать информацию, принимать ее и выдавать вовне.

Между тем искусственный разум уже пишет картины, сценарии, настрочил на днях даже жалобу в суд в стихах. А нейросеть по созданию релизов, громко названная «ИИ Пушкин», выдала на основе данных из открытых источников свой первый пресс-релиз с Книжного фестиваля, прошедшего недавно в Москве. Этот текст «РГ» дала оценить трем экспертам: известному профессору-лингвисту, редактору и специалисту по IT-технологиям. Приведем с сокращениями сам релиз и то, что думают о муках творчества «Пушкина» с искусственным разумом эксперты. А почему библиотекари «боевые»? Мария Рут, лингвист, доктор филологических наук: — Мы пока играем с искусственным разумом. И конечно, никакого полета мысли, никакого глубокого развития в этом тексте нет. Да и хоть какой-то интересной информации — тоже. Он сухой, бюрократичный, изобилует журналистскими штампами — «принесла свои плоды», «рост масштабов» и т. д. Написан в целом гладко, но читать его неинтересно. Пробежишь глазами — и через минуту забудешь. Вспоминается разве что резанувшая фраза про «боевых библиотекарей». Почему они «боевые», так и осталось загадкой. Может, библиотекари маршем прошли по Красной площади и это образное сравнение? Одному «ИИ Пушкину» известно. Мимолетом проскользнуло в тексте нечто личностное «не останусь в стороне от тренда». Фраза почти «очеловеченная», но, по сути, это тоже журналистское клише, и его появление в статье технологически объяснимо: искусственный интеллект «сочиняет» тексты на основе данных, которые есть в свободном доступе в Сети. Он, насколько может, умело компилирует их. Но это не творчество. Я, если честно, вообще не очень понимаю, зачем нам использовать искусственный разум в тех сферах, где нужны творческие способности. Где традиционно силен человек. Да, ИИ может быть великолепным переводчиком, может прекрасно собирать информацию, классифицировать ее, решать сложнейшие технические задачи. ИИ — трудяга, ремесленник, если хотите, нисколько не хочу преуменьшить его способности. Но он не творец, поскольку использует только то, что изначально создал человек. И уж тем более ИИ, даже при всех его сверхвозможностях, не гений. Быть гениальным — свойство человеческого интеллекта. Это все-таки что-то неуловимое и божественное. По крайней мере, пока.