Когда придумают искусственный интеллект

Виды искусственного интеллекта

Ученые также прибегают к этим методам для определения функций биологических макромолекул, в частности белков и геномов, исходя из последовательности их компонентов – аминокислот для белков и оснований для геномов. В целом, во всех науках наблюдается серьезный эпистемологический разрыв, обусловленный качественным отличием экспериментов in silico – получивших такое название потому, что выполняются на основе больших данных с помощью мощных процессоров с кремниевыми чипами – от экспериментов in vivo (на живой ткани) и особенно in vitro (в стеклянных пробирках и чашках Петри).

Всего 10 лет назад технологии едва справлялись с распознаванием текста и изображений. Сегодня они берут на себя сложные аналитические и творческие функции и применяются в самых разных сферах. В медицине ИИ может быть полезен для создания лекарств, постановки диагноза, регистрации данных, консультирования. В сельском хозяйстве – для точного расчета доз удобрений и прогнозирования погоды. В аэрокосмической отрасли он помогает управлять полетами и моделировать корабли.

Еще один спорный вопрос ― повлияет ли технология на занятость людей. Поскольку многие отрасли стремятся автоматизировать определенные виды работ с помощью интеллектуальных машин, существует опасение, что 300 миллионов людей будут вытеснены с рынка труда. Самоуправляемые автомобили могут устранить потребность в такси и программах совместного пользования автомобилями, а производители могут легко заменить человеческий труд роботами. Но не надо воспринимать технологии как угрозу. На протяжении столетий различные профессии исчезали, но всегда появлялись новые.

Какое-то время преобладали простые модели, которые отлично справлялись с аналитическими задачами. С 2015 появляются новые решения – более совершенные, дешевые и доступные. Начинается гонка за масштабированием. В результате появляются новые архитектуры, которые позволяют языковым моделям эффективнее работать с графическими и текстовыми данными. Развиваются большие языковые модели (LLM) и улучшается обработка естественного языка, в том числе машинный перевод и языковое моделирование. Эксперты допускают, что именно этот тип архитектуры может стать ведущим в дальнейшем развитии ИИ.

С этого момента мы видим значительный скачок в масштабе и возможностях LLM. Постоянно появляются новые модели, более эффективные и функциональные. Они помогают в самых разных сферах – от генерации изображений до написания кода. Здесь начинается история знакомого всем ChatGPT: в гонку включается его разработчик и выпускает несколько генеративных моделей – предшественников чат-бота GPT.

Системы искусственного интеллекта работают, сочетая огромные объемы данных с интеллектуальными итеративными алгоритмами обработки. Это позволяет ему учиться на основе шаблонов и особенностей анализируемых данных. Каждый раз, когда система выполняет цикл обработки информации, тестирует и измеряет свою производительность, использует результаты для развития дополнительной экспертизы.

Если вы когда-нибудь пользовались сканером отпечатков пальцев, Face ID в телефоне и приложении Дія, печатали текст с помощью Т9, общались с чат-ботом в каком-то онлайн-магазине ― вы взаимодействовали с artificial intelligence. Еще примеры искусственного интеллекта: ChatGPT, голосовые помощники Siri, Alexa, система «Умный дом», автопилоты в машинах и т.д.

Для Джона Мак-Карти и Марвина Мински, как и для прочих организаторов летнего семинара в Дартмут-колледже, ИИ изначально представлял собой область науки, занимающейся компьютерным моделированием различных способностей интеллекта, идет ли речь об интеллекте человеческом, животном, растительном, социальном или филогенетическом. В основе этой научной дисциплины лежит предположение о том, что все когнитивные функции, как то обучение, мышление, расчет, восприятие, память, даже научное открытие или художественное творчество, могут быть описаны с точностью, дающей возможность запрограммировать компьютер на их воспроизведение. На протяжении более чем шестидесяти лет существования ИИ не появилось ничего, что позволило бы неоспоримо доказать либо опровергнуть гипотезу, которая продолжает оставаться открытой и побуждает ученых к новым изобретениям.

Что такое искусственный интеллект

Однако последние 15 лет мы наблюдаем новую волну интереса к исследованиям в области ИИ. Он начинает активно развиваться и приносить пользу людям, появляются примеры коммерческого применения. Многие задачи, над которыми человечество десятилетиями «ломало» голову, оказались решены за довольно короткий промежуток времени – благодаря искусственному интеллекту.

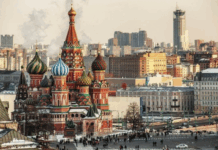

Среди потенциально интересных задач для генеративного искусственного интеллекта в духе нашего времени – генерация кода для отечественных продуктов: это ускорит миграцию на российские технологии и достижение цифрового суверенитета. Использование инструментов автоматического документирования на базе генеративного интеллекта позволит быстрее реализовывать проекты в ИТ, строительстве и науке. Следовательно, в ближайшие годы технология может повысить производительность труда и беспрецедентно изменить мировую экономику. Основным вызовом здесь станет формирование постоянно растущего спроса на новые товары и услуги и поиск рынков сбыта. Максимального результата достигнут компании, которые смогут открыть для себя эти возможности.

К началу 2024 года появилось уже несколько продвинутых генеративных языковых моделей, в том числе самая передовая на сегодня GPT-4 и ее ближайший конкурент Gemini Ultra от Google. Они очень быстро нашли применение в бизнесе и повседневной жизни. Так, всего за пару месяцев 2023-го активными пользователями ChatGPT стали 100 млн человек – исторический рекорд. Сегодня аналитики оценивают их число в 180 млн. На рынке появляется все больше решений, скорость их разработки растет в геометрической прогрессии. Возможно, пока вы читаете этот текст, появилась новая, более совершенная модель.

Такие интеллектуальные системы стали применяться для выполнения самых различных задач (идентификация отпечатков пальцев, распознавание речи и т. д.), а комбинации различных методов из области ИИ, информатики, искусственной жизни и других дисциплин использовались для создания гибридных систем.

На мой взгляд, у этих изменений несколько причин. Во-первых, с развитием интернета и промышленной автоматизации открылся доступ к большим массивам данных. Вместе с тем вычислительная мощность достигла уровня, необходимого для обработки целых «озер данных». И, наконец, появились усовершенствованные модели машинного обучения. База для обучения уже была – спасибо big data.

Искусственный интеллект (ИИ) – это отрасль науки, официально увидевшая свет в 1956 году на летнем семинаре в Дартмут-колледже (Хановер, США), который организовали четверо американских ученых: Джон Мак-Карти, Марвин Мински, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон. С тех пор термин «искусственный интеллект», придуманный, вероятнее всего, с целью привлечения всеобщего внимания, стал настолько популярен, что сегодня вряд ли можно встретить человека, который никогда его не слышал. С течением времени этот раздел информатики развивался все больше, а интеллектуальные технологии в последние шестьдесят лет сыграли важную роль в изменении облика мира.

ИИ уже не является чем-то футуристичным и имеет шансы стать незаменимым помощником человека – как когда-то стали смартфоны. Сегодня он уже решает сложнейшие научные задачи, рекомендует вам товары на маркетплейсах, помогает искать вакансии, проводит кредитный скоринг

По важности и влиянию на человечество его сравнивают с появлением интернета и смартфонов. Речь об искусственном интеллекте, ставшем одной из главных тем 2024 года. Хотя новую волну популярности технологии мы переживаем уже несколько лет, прорыв увидели совсем недавно. Пока ИИ стремительно развивается и проникает во все сферы, люди все чаще задумываются об этических вопросах и делятся опасениями насчет его бесконтрольного использования. Как мы оказались в этой точке и что будет дальше?

Где его применяют

Однако популярность термина «искусственный интеллект» во многом объясняется его ошибочным толкованием – в частности, когда им обозначают некую искусственную сущность, наделенную разумом, которая якобы в состоянии конкурировать с людьми. Эта мысль из области древних легенд и преданий, звучащая как миф о Големе, с недавних пор реанимируется такими нашими современниками, как британский физик Стивен Хокинг (1942-2018 гг.), американский предприниматель Илон Маск и американский инженер Рэй Курцвейл, а также сторонниками создания так называемого сильного или общего ИИ. Не будем, впрочем, говорить о данном понимании этого термина, ибо оно скорее представляет собой появившийся под влиянием научной фантастики продукт богатого воображения, а не осязаемую научную реальность, подтвержденную опытами и эмпирическими наблюдениями.

Преподаватель информатики в университете Сорбонна, профессор Жан-Габриэль Ганасия (Франция) является также научным сотрудником исследовательской лаборатории LIP6, (Laboratoire d’Informatique de Paris 6), действительным членом Европейской ассоциации искусственного интеллекта EurAI (European Association for Artificial Intelligence), членом Университетского института Франции (Institut Universitaire de France) и председателем Комитета по этике Национального научно-исследовательского центра Франции (CNRS). Его научные интересы охватывают такие темы, как машинное обучение, символическое слияние данных, компьютерная этика и цифровые гуманитарные науки.

Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что работа для людей не пропадает, а трансформируется, требуя новых навыков. Точно так же независимость человеческой личности и ее свобода не подвергаются неминуемой опасности из-за развития ИИ – при условии, однако, что мы останемся бдительными перед лицом вторжения технологий в частную жизнь.

С конца 1990-х годов ИИ стали объединять с робототехникой и интерфейсом «человек – машина» с целью создания интеллектуальных агентов, предполагающих наличие чувств и эмоций. Это привело, среди прочего, к появлению нового исследовательского направления – аффективных (или эмоциональных) вычислений (affective computing), направленных на анализ реакций субъекта, ощущающего эмоции, и их воспроизведение на машине, и позволило усовершенствовать диалоговые системы (чат-боты).

Последние 10 лет человечество работало над системами прикладного ИИ, постоянно увеличивая количество параметров и создавая все новые модели. Но эпоха «больше – лучше» подходит к концу. Думаю, что теперь внимание разработчиков будет сосредоточено на увеличении возможностей моделей и вопросах безопасности. Важно не только продвигаться вперед, но и обеспечить соответствие новых инструментов интересам общества.

Поначалу, под влиянием первых успехов, исследователи позволяли себе несколько опрометчивые заявления, которые впоследствии неоднократно ставились им в упрек. Так, например, в 1958 году американец Герберт Саймон, позже ставший лауреатом Нобелевской премии по экономике, заявил, что если бы машины допускались к международным соревнованиям, то в ближайшие десять лет они стали бы чемпионами мира по шахматам.