Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Задачи, которые помогают решить нейронные сети

Midjourney – это своего рода социальная сеть, где пользователи могут создавать и делиться уникальными произведениями искусства, сгенерированными по запросу нейросетью. Основное отличие Midjourney от похожих проектов DALL-E 2 от OpenAI заключается в том, что к боту можно получить доступ через интернет-протокол передачи голоса, социальную платформу мгновенных сообщений Discord, а не через сайт или мобильное приложение.

Кроме того, проект отличается собственным стилем и созданием более качественных изображений высокого уровня детализации, реализма и креативности с использованием текстовых подсказок. Проект стал возможным благодаря обучению модели искусственного интеллекта на огромных объемах данных и изображений.

Хольц получил степень доктора философии и начал свою карьеру как консультант НАСА и Института Макса Планка. Математические открытия и научные исследования молодого ученого привели к созданию Leap – одной из самых мощных в мире технологий трехмерного управления движением. На момент значимых открытий в сфере высоких технологий Дэвид Хольцу был всего 24 года.

Сверточные нейронные сети —вариант однонаправленных сетей, но в них заложено пять слоев: входной, свертывающий, объединяющий, подключенный и выходной. Такие сети частично имитируют зрительную кору головного мозга и используется для классификации объектов, распознавания изображений и естественного языка, а также для прогнозирования.

Например, логистической компании нужно построить самые быстрые маршруты. Если в качестве исходных данных будет использована информация о маршрутах, которые строили сами водители, нет смысла подключать нейросеть. При выборе они будут опираться на другие факторы. Если использование нейросетей всё же уместно, то для решения основной задачи может использоваться не одна нейросеть, а сразу несколько. В этом случае большая задача разбивается на много мелких.

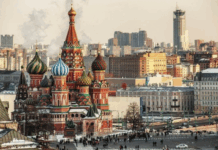

Самое любопытное в новом этапе развития нейросетей – они перестали быть явлением только научного мира и стали частью жизни современного общества. Нейросети создают произведения искусства, пишут музыку и тексты, выступают в качестве собеседника и помощника, заменяют поисковые системы и голосовых ассистентов.

В последние годы мы все чаще слышим о нейросетях, которые в ближайшем будущем должны заменить многие профессии. И нам кажется, что идея создания искусственного интеллекта появилась совсем недавно. Однако нейронные сети от первых разработок прошли долгий путь длиной более полувека, и все еще находятся на начальной стадии развития. Нейросеть способна мгновенно обработать большое количество информации и работает по принципу человеческого мозга, но не может решать множество простых задач, с которыми человек сталкивается каждый день – распознавание эмоций, сарказм, понимание иносказаний.

В 1980-х годах, когда появились более мощные компьютеры для вычислений, исследователи смогли разработать нейросети с двумя и тремя уровнями обучения. Однако возрождение интереса к нейронным сетям и революция в глубоком обучении произошли лишь в последние годы благодаря индустрии компьютерных игр. Современные игры требуют сложных вычислений для обработки большого числа операций. В итоге производители начали выпускать графические процессоры (GPU), которые объединяют тысячи относительно простых вычислительных ядер на одном чипе. Исследователи вскоре поняли, что архитектура графического процессора очень похожа на архитектуру нейросети.

Сервисы рекомендаций

Как становится понятно из статьи, нельзя назвать имя одного конкретного человека, кто придумал искусственную нейросеть. Это коллективное многолетнее достижение научного сообщества. На сегодняшний день нейронные сети активно применяются в различных сферах – автомобильной промышленности, медицине, финансовой деятельности, игровой индустрии, рекламе и маркетинге. Однако искусственный интеллект еще далек от совершенства. Поэтому можно с утверждением сказать, что история развития нейросетей еще только начинается.

Следующим важным этапом стало создание перцептрона Фрэнком Розенблаттом в 1957 году. Это была первая искусственная нейросеть, способная обучаться. Она стала предшественником многих современных алгоритмов машинного обучения. Однако в те времена не хватало мощности компьютеров, чтобы проводить полноценные исследования, и проект по разработке ИИ был отложен на несколько десятилетий.

При этом для всех процессов большее значение имеют даже не сами нейроны, а синапсы, то есть связь между ними. Каждый из синапсов имеет свой вес, выставленный в случайном порядке, и во время обработки данные, переданные синапсом с большим весом, становятся преобладающими.

Нейросети сейчас в тренде и кажутся явлением исключительно нашего времени, как смартфоны или умная техника. Но на самом деле они появились еще в 1940-е годы и прошли путь от простого перцептрона до современного ИИ, способного справиться с любой задачей. Редакция ZOOM.CNews изучила историю и принцип работы нейросетей.

Нейронные сети могут использоваться для решения задач из любых отраслей, но есть тонкости. Нейросети хорошо справятся только в тех случаях, когда задача уже была решена другими способами и есть накопленный объём релевантных данных. Новая задача — это область знания, к которой нейросеть вряд ли сможет подступиться. Если помимо данных важен ещё и контекст, лучше решить задачу без помощи нейросетей.

Сети прямого распространенияеще называют однонаправленными. Сигнал в них передается от входного нейрона к выходному, а обратное движение в принципе невозможно. Сами по себе такие сети ограничены в функциях и потому редко используются, но на их основе создаются более сложные сверточные сети.

Рекуррентные нейросети нужны для языкового моделирования, создания текстов, автоматического перевода, распознавания речи и других задач. Именно они применяются в большинстве популярных чат-ботов: например, в ChatGPT и его российском аналоге SistemmaGPT. Также на базе таких сетей работают сервисы для создания текстов вроде Балабобы и генераторы изображений Midjourney, DALL-E, Dream и Kandinsky 2.1.

Рекуррентные сети имеют обратную связь. То есть информация с выходного слоя может возвращаться обратно на входной. Причем это может происходить неоднократно – и каждый раз данные будут пополняться за счет предыдущих выходов. Потому рекуррентные нейросети могут ненадолго запоминать и дополнять информацию, то есть обладают кратковременной памятью.

Как работает современная нейросеть

Например, нейросеть должна распознать рукописные цифры от 0 до 9. Для этого сначала ей дают обучающие примеры, затем она переходит к самообучению. Сеть выдает предположение о том, какая цифра сейчас демонстрируется, затем анализирует этот вариант и вычисляет разницу между реальной цифрой и своей версией. Это значение используется для корректировки нейронов внутри сети до тех пор, пока распознавание не станет максимально точным.

Существуют менее распространенные виды нейросетей: сеть радиально-базисных функций и самоорганизующиеся карты. К последним относится, например, самоорганизующаяся карта Кохонена, применяемая для моделирования, прогнозирования и в разработке компьютерных игр.

И хотя в обычной жизни мы воспринимаем чат-боты и сервисы на основе ИИ скорее как развлечение, нейросети уже играют огромную роль в науке, прогнозировании, моделировании, в сфере безопасности и многих других. Без нейросетей были бы недоступны многие вычисления. Так изобретение 1940-х гг. значительно влияет на жизнь людей начала XXI века.

В составе актуальных нейросетей есть три слоя нейронов: входной, выходной и скрытый. Первый нейронов располагает только входными данными (например, вашим запросом в чат). На последующие слои уже попадает информация со всех предыдущих слоев. Затем с помощью функции активации удаляются все значения, которые выпадают из требуемого диапазона (не соответствуют вашему запросу). Наконец, на выходных нейронах появляется итоговый результат.

На этом этапе искусственный нейрон мог оперировать только с бинарными сигналами (ноль и единица), то есть мало отличался от обычного компьютера. Тогда ученые пришли к выводу, что нужно «научить» нейросети обрабатывать не только бинарные, но и аналоговые, непрерывные сигналы. Так появился новый вид обучения – градиентный спуск по поверхности ошибки. Позднее он лег в основу метода обратного распространения ошибки, который используется до сих пор.

Толчком для развития глубокого обучения в начале 2000-х стало распространение интернета. До этого для полноценного обучения нейросетей ученым банально не хватало объема информации в открытом доступе. Чтобы сеть могла самообучаться и выполнять сложные задачи, ей нужны огромные массивы данных.