Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Примеры применения

Медицинская диагностика. Алгоритм, обрабатывая накопленные данные клинических исследований, моделирует сложные зависимости между симптомами и заболеваниями. Это позволяет поставить верный диагноз, произвести мониторинг состояния пациента, оценить эффективность лечения.

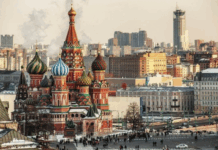

И хотя в обычной жизни мы воспринимаем чат-боты и сервисы на основе ИИ скорее как развлечение, нейросети уже играют огромную роль в науке, прогнозировании, моделировании, в сфере безопасности и многих других. Без нейросетей были бы недоступны многие вычисления. Так изобретение 1940-х гг. значительно влияет на жизнь людей начала XXI века.

Толчком для развития глубокого обучения в начале 2000-х стало распространение интернета. До этого для полноценного обучения нейросетей ученым банально не хватало объема информации в открытом доступе. Чтобы сеть могла самообучаться и выполнять сложные задачи, ей нужны огромные массивы данных.

В 1949 году физиолог Дональд Хебб высказал гипотезу, что обучение в мозге человека происходит за счет изменения силы синаптических связей между нейронами. Именно идея Хебба позволила создать самообучающиеся сети. Аналогом силы синоптических связей в них стали разные массы искусственных синапсов. Практическое воплощение концепция нейросетей получила в 1958 году, когда нейрофизиолог Фрэнк Розенблатт создал перцептрон – компьютерную программу, а также физическое устройство, которое можно считать первой нейросетью.

Анализ миграции клиентов – перемещение клиентов между поставщиками товаров и услуг. Алгоритм позволяет оценить вероятность ухода клиента. На основе результатов таких исследований можно разработать методы работы с клиентами, чтобы повысить их лояльность к компании.

В составе актуальных нейросетей есть три слоя нейронов: входной, выходной и скрытый. Первый нейронов располагает только входными данными (например, вашим запросом в чат). На последующие слои уже попадает информация со всех предыдущих слоев. Затем с помощью функции активации удаляются все значения, которые выпадают из требуемого диапазона (не соответствуют вашему запросу). Наконец, на выходных нейронах появляется итоговый результат.

В 1969 году вышла книга «Перцептроны» Марвина Минского и Сеймура Паперта, в которой устройства Розенблатта подвергались закономерной критике. Дело в том, что в перцептроне использовалась однослойная нейронная сеть, а потому он не мог выполнять логическую операцию XOR (исключающее ИЛИ). А также на данном этапе компьютеры не обладали достаточной вычислительной мощностью и не могли обработать большой объем данных, который требовался для обучения нейронных сетей.

Длинная история развития нейросетей подошла к этапу, когда они не только имитируют работу человеческого мозга. Фактически теперь они не ограничены ни в мощностях (количестве процессоров-нейронов), ни в объеме информации. Это дает им огромное преимущество перед людьми и компьютерами, в том числе суперкомпьютерами.

Перцептрон — первая нейросеть

Например, нейросеть должна распознать рукописные цифры от 0 до 9. Для этого сначала ей дают обучающие примеры, затем она переходит к самообучению. Сеть выдает предположение о том, какая цифра сейчас демонстрируется, затем анализирует этот вариант и вычисляет разницу между реальной цифрой и своей версией. Это значение используется для корректировки нейронов внутри сети до тех пор, пока распознавание не станет максимально точным.

Сверточные нейронные сети —вариант однонаправленных сетей, но в них заложено пять слоев: входной, свертывающий, объединяющий, подключенный и выходной. Такие сети частично имитируют зрительную кору головного мозга и используется для классификации объектов, распознавания изображений и естественного языка, а также для прогнозирования.

Например, Google Lens использует для идентификации изображений сверточную сеть из 27 слоев GoogleLeNet. Похожая сеть есть в сервисе распознавания текста Yandex Vision и в видеоувеличителе Transformer-OCR, который способен определять текст на изображениях.

Сети прямого распространенияеще называют однонаправленными. Сигнал в них передается от входного нейрона к выходному, а обратное движение в принципе невозможно. Сами по себе такие сети ограничены в функциях и потому редко используются, но на их основе создаются более сложные сверточные сети.

На этом этапе искусственный нейрон мог оперировать только с бинарными сигналами (ноль и единица), то есть мало отличался от обычного компьютера. Тогда ученые пришли к выводу, что нужно «научить» нейросети обрабатывать не только бинарные, но и аналоговые, непрерывные сигналы. Так появился новый вид обучения – градиентный спуск по поверхности ошибки. Позднее он лег в основу метода обратного распространения ошибки, который используется до сих пор.

Самое любопытное в новом этапе развития нейросетей – они перестали быть явлением только научного мира и стали частью жизни современного общества. Нейросети создают произведения искусства, пишут музыку и тексты, выступают в качестве собеседника и помощника, заменяют поисковые системы и голосовых ассистентов.