Виды искусственного интеллекта — их особенности и применение

Автономные транспортные средства

Могут ли машины стать умнее, чем люди? Нет, считает Жан-Габриэль Ганасия: это всего лишь миф, навеянный научной фантастикой. В своей статье он напоминает об основных этапах развития этой отрасли науки, о достижениях современной техники и об этических вопросах, все больше требующих к себе внимания.

Самообучающиеся интеллектуальные системы широко применяются практически во всех сферах, особенно в промышленности, банковском деле, страховании, здравоохранении и обороне. Многие рутинные процессы теперь можно будет автоматизировать, что преобразит наши профессии и, в конечном итоге, устранит некоторые из них.

Термин «Искусственный интеллект» впервые произнёс Джон Маккарти, который и стал его автором. Он собрал первую конференцию в 1956 году, речь на которой шла о машинах, способных мыслить как человек, осуществлять обучение, собирать больше данных и производить обработку информации.

Ученые также прибегают к этим методам для определения функций биологических макромолекул, в частности белков и геномов, исходя из последовательности их компонентов – аминокислот для белков и оснований для геномов. В целом, во всех науках наблюдается серьезный эпистемологический разрыв, обусловленный качественным отличием экспериментов in silico – получивших такое название потому, что выполняются на основе больших данных с помощью мощных процессоров с кремниевыми чипами – от экспериментов in vivo (на живой ткани) и особенно in vitro (в стеклянных пробирках и чашках Петри).

Поначалу, под влиянием первых успехов, исследователи позволяли себе несколько опрометчивые заявления, которые впоследствии неоднократно ставились им в упрек. Так, например, в 1958 году американец Герберт Саймон, позже ставший лауреатом Нобелевской премии по экономике, заявил, что если бы машины допускались к международным соревнованиям, то в ближайшие десять лет они стали бы чемпионами мира по шахматам.

По мнению аналитиков генеративный искусственный интеллект в предстоящие лет 5 будет трендом, так как к нему сегодня вырос интерес и он обладает хорошей коммерциализацией. Но применение генеративного ИИ имеет большие риски. Главный — повышенная угроза, создаваемая «глубинными подделками». Создание человеческих обликов, которые реалистичны, часто применяются чтоб обмануть или в качестве мошенничества в финансовой области. Особая опасность кроется в дипфейках реального времени основанных на ИИ, они могут подделывать человеческий голоса.

Описание

Искусственный интеллект — это наука и технология создания интеллектуальных машин, в первую очередь интеллектуальных компьютерных программ. Интеллект в данном случае — это вычислительная способность достигать целей в мире, присущая человеку, многим животным и некоторым машинам. При этом до сих пор в научном сообществе нет чёткого понимания, какие вычислительные функции считать интеллектом в силу понимания только части из них; по этой причине точного общепринятого определения интеллекта, не завязанного на интеллект человека, не существует. Также из-за того, что интеллект — это сложное понятие, состоящее из множества свойств и функций, некоторые из которых до сих пор не поддаются вычислительным машинам, невозможно чётко отделить «интеллектуальные» машины от «не интеллектуальных»; многие из вычислительных систем, созданных для выполнения той или иной функции можно назвать «в какой-то мере интеллектуальными» [1] .

Революция в фармацевтической области ожидается при использовании искусственного интеллекта для производства лекарственных препаратов. Это связано с увеличением скорости и точности обработки данных. Использование ИИ даёт надежду, что возможна победа над неизлечимыми заболеваниями, а система здравоохранения в большей степени станет автоматизированной.

борьба с атаками на информационную безопасность на базе ИИ — сразу, как была выявлено, что атака с использованием искусственного интеллекта может быть эффективной, стало понятно, что данные нападки на систему можно избежать путём привлечения ресурсов нейронных сетей

Узкоспециализированный, используется для решения только конкретной задачи и выдачи данных. Этот интеллект работает в строгих рамках, имеет набор языков и контекстов. Например, если данный интеллект настроен на поиск спама, то он не способен произвести сортировку почты

Преподаватель информатики в университете Сорбонна, профессор Жан-Габриэль Ганасия (Франция) является также научным сотрудником исследовательской лаборатории LIP6, (Laboratoire d’Informatique de Paris 6), действительным членом Европейской ассоциации искусственного интеллекта EurAI (European Association for Artificial Intelligence), членом Университетского института Франции (Institut Universitaire de France) и председателем Комитета по этике Национального научно-исследовательского центра Франции (CNRS). Его научные интересы охватывают такие темы, как машинное обучение, символическое слияние данных, компьютерная этика и цифровые гуманитарные науки.

Так как всё больше автопроизводителей вкладывают средства в транспорт, то ожидается, что беспилотные авто скоро будут представлены на рынке в большом количестве. Согласно прогнозу к 2040 году автономный транспорт будет широко применяться в общественном транспорте. По прогнозам, к 2045 году в автомобильном парке число таких новых машин приблизится к половине.

Чат-боты проявились в период пандемии, когда все компании переводили сотрудников на удалённую работу. Масса виртуальных помощников применяет глубокое обучение. Эффективная сторона этого вида ИИ — моделирование с помощью языка, что позволяет машине из слов составлять текст и переработать его в компьютерный код.

ИИ способен стать помощником и оказать помощь специалистам по безопасности, сняв с них нагрузку. Ведь система быстрей человека может произвести обработку информации и быстро выявить подозрительную активность в сети. Конечно, даже супер интеллект не способен полностью заменить разум человека, но он может создать инструменты, которые помогут решать задачи ИБ:

Применение

В 1960-х годах Стив Кук, Ричард Карп и другие учёные разработали теорию NP-полных задач, которые в теории решаемы, но время, необходимое на решение таких задач зависит от сложности задачи экспоненциально. При этом люди способны решать подобные задачи зачастую за гораздо меньшее время [1] . К началу 1970-х годов наука об искусственном интеллекте признала приоритет программирования систем над построением их материальной части в деле создания ИИ [6] . Примерно в это же время, начался резкий вал критики в отношении идей создания искусственного интеллекта, вылившийся в сокращение финансирования. В первую очередь это было связано с небольшими вычислительными мощностями существовавших тогда компьютеров, не позволявшими запустить сложную многоуровневую программу, из-за чего все практические образцы ИИ оставались на уровне «игрушек» (наибольшего успеха достигли программы для игры в шахматы).

Исследования не прекратились, но пошли в новых направлениях. Ученые заинтересовались психологией памяти, механизмами понимания, которые они пытались имитировать на компьютере, и ролью знаний в мыслительном процессе. Это привело к появлению значительно развившихся в середине 1970-х годов методов семантического представления знаний, а также к созданию экспертных систем, названных так потому, что для воспроизведения мыслительных процессов в них использовались знания квалифицированных специалистов. В начале 1980-х годов на экспертные системы возлагались большие надежды в связи с широкими возможностями их применения, например, для медицинской диагностики.

Первые попытки теоретического проектирования мыслящих машин были предприняты после Второй Мировой войны сразу несколькими исследователями независимо друг от друга. В 1947 году Алан Тьюринг прочитал первую лекцию об искусственном интеллекте, в которой, вероятнее всего, первым постулировал, что построение оного будет с большей вероятностью заключаться в написании компьютерной программы, чем в проектировании вычислительной машины. Тремя годами позже он выпустил статью «Счётные машины и интеллект» (англ. Computing Machinery and Intelligence ), в которой обсудил вопросы оценки интеллектуальности машины и предложил критерий, по которому машина может считаться интеллектуальной, если она может убедительно представиться человеком информированному наблюдателю. Это было названо по имени создателя, «Тестом Тьюринга». При этом, в дальнейшем неоднократно проводились слепые тесты Тьюринга, которые показали, что большинство людей готовы признать человеком довольно глупую программу [1] .

Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что работа для людей не пропадает, а трансформируется, требуя новых навыков. Точно так же независимость человеческой личности и ее свобода не подвергаются неминуемой опасности из-за развития ИИ – при условии, однако, что мы останемся бдительными перед лицом вторжения технологий в частную жизнь.

И наконец, в противоположность некоторым утверждениям, машины не несут в себе экзистенциального риска для человечества, поскольку их автономия носит лишь технический характер и в этом смысле не соответствует цепочкам материальной причинности, идущим от информации к принятию решений. Кроме того, машины не самостоятельны в моральном плане, и потому, даже если иногда они сбивают нас с толку и вводят в заблуждение своими действиями, они все же не обладают собственной волей и подчиняются тем целям, которые мы перед ними ставим.

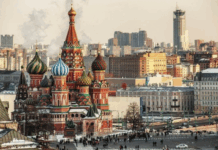

Искусственный интеллект (ИИ) – это отрасль науки, официально увидевшая свет в 1956 году на летнем семинаре в Дартмут-колледже (Хановер, США), который организовали четверо американских ученых: Джон Мак-Карти, Марвин Мински, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон. С тех пор термин «искусственный интеллект», придуманный, вероятнее всего, с целью привлечения всеобщего внимания, стал настолько популярен, что сегодня вряд ли можно встретить человека, который никогда его не слышал. С течением времени этот раздел информатики развивался все больше, а интеллектуальные технологии в последние шестьдесят лет сыграли важную роль в изменении облика мира.

Эта базовая система, которая не способна хранить полученный опыт. Она не способна к обучению и у неё нет памяти. Система фокусируется на решении данных задачах. Этот вид ИИ востребован в бизнесе, когда нужна быстрая реакция, а опыт не важен. Например, реактивная система победила чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в 1997 году

Конечная цель практически всех исследований в области искусственного интеллекта — получить ИИ уровня, сопоставимого с человеческим интеллектом. В методах достижения этой цели единства у исследователей нет: кто-то считает, что это достижимо в обозримом будущем с применением существующих технологий и подходов путём увеличения вычислительной и запоминающей мощности несущих ИИ-устройств, а кто-то — что сроки загадывать невозможно, так как существующие подходы к созданию искусственного интеллекта требуют переработки или даже полной замены другими [1] .