Искусственный интеллект в жизни человека

Нехватка специалистов

После нехватки молодых кадров следующим препятствием для внедрения ИИ является качество данных. Чтобы получить лучшие результаты, необходимы чистые данные. Ложные паттерны могут привести к неверным выводам. Например, неправильная информация может ошибочно сигнализировать о мошеннической транзакции. На качество результата влияют и другие параметры. Это могут быть расовые и гендерные особенности у человека, который работает в ИТ-отрасли.

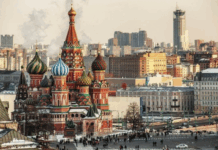

Машины применяют даже на производстве. Они отслеживают продуктивность работников и совершаемые ими действия. Новые технологические решения активно применяют в транспортной сфере. С помощью ИИ контролируют дорожное движение, фиксируют загруженность дорог и обнаруживают посторонние предметы.

Помимо общих умственных способностей к рассуждению, обучению и решению проблем, человеческое мышление также имеет эмоциональную окраску и сильно зависит от влияния социума. Искусственный интеллект не имеет никакого эмоционального характера и не ориентирован социально.

Ученые все чаще пишут в статьях о рисках внедрения машинного интеллекта в обычную и повседневную жизнь. Например, ученый Стивен Хокинг говорил о том, что создание машинного разума станет под силу человеку, однако этим процессом будет нанесен существенный вред. По словам Илона Маска и в соответствии с данными статистики с годами ИИ будет представлять большую угрозу чем ядерное оружие.

Нейросети представляют собой математическую модель, компьютерный алгоритм, работа которого основана на множестве искусственных нейронов. Суть этой системы в том, что ее не нужно заранее программировать. Она моделирует работу нейронов человеческого мозга, проводит элементарные вычисления и обучается на основании предыдущего опыта, но это не соотносимо с ИИ.

Самая ранняя успешная программа искусственного интеллекта была создана Кристофером Стрейчи в 1951 году. А уже в 1952 году она играла в шашки с человеком и удивляла зрителей своими способностями предсказывать ходы. По этому поводу в 1953 году Тьюринг опубликовал статью о шахматном программировании.

Основные вызовы технологии ИИ

Самый частый вопрос, который задают в этой области, касается того, почему не все предприятия идут в ногу со временем и внедряют ИИ. Ответ прост. Потому что многие руководители концентрируют внимание на частных проблемах, а не глобальном развитии компании. Крупные концерны, например, Google и Facebook используют нейросети и программы для анализа спроса покупателей и удержания их на своих площадках. В результате люди переходят по большому количеству объявлений и приносят компании большую прибыль.

Сравнивать искусственный и естественный интеллект можно лишь по некоторым общим параметрам. Например, человеческий мозг и компьютер работают по примерно схожему принципу, включающему четыре этапа – кодирование, хранение данных, анализ и предоставление результатов. И естественный, и искусственный разум склонны к самообучению, они решают те или иные задачи и проблемы, используя специальные алгоритмы.

В зависимости от области и обширности сферы применения, выделяют два вида ИИ – Weak AI, называемый еще «слабым», и Strong AI, «сильный». В первом случае перед системой ставят узкоспециализированные задачи – диагностика в медицине, управление роботами, работа на базе электронных торговых платформ. Во втором же подразумевается решение глобальных задач.

Если сравнивать с человеком, то ИИ подобен головному мозгу, машинное обучение – это один из многочисленных способов обработки поступающих данных и решения назревающих задач, а нейросети соответствуют объединению более мелких, базовых элементов мозга – нейронов.

Нейросети — это один из возможных способов реализации искусственного интеллекта. В его разработке есть обширная область — машинное обучение. В рамках него изучают методы построения алгоритмов, которые могут обучаться сами. Это удобно, если нет четкого и ясного решения поставленной задачи. Тогда проще не тратить время на поиск другого решения, а создать программу, которая найдет методы его поиска.

В 1965 году специалист Массачусетского технологического университета Джозеф Вайценбаум разработал программу «Элиза», которая ныне считается прообразом современной Siri. В 1973 году была изобретена «Стэндфордская тележка», первый беспилотный автомобиль, контролируемый компьютером. К концу 1970-х интерес к ИИ начал спадать.